一つの書面である必要はない。

作成名義人は、登記義務者で足りる。

実印で押印する必要はない。

登記義務者の署名or記名押印。

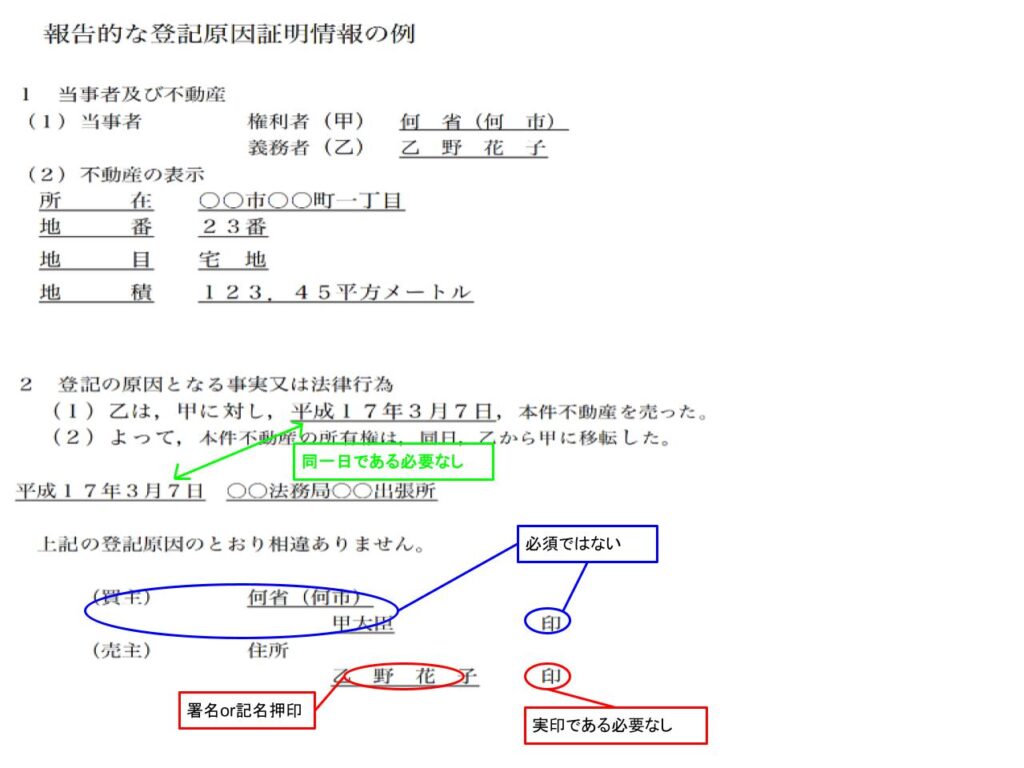

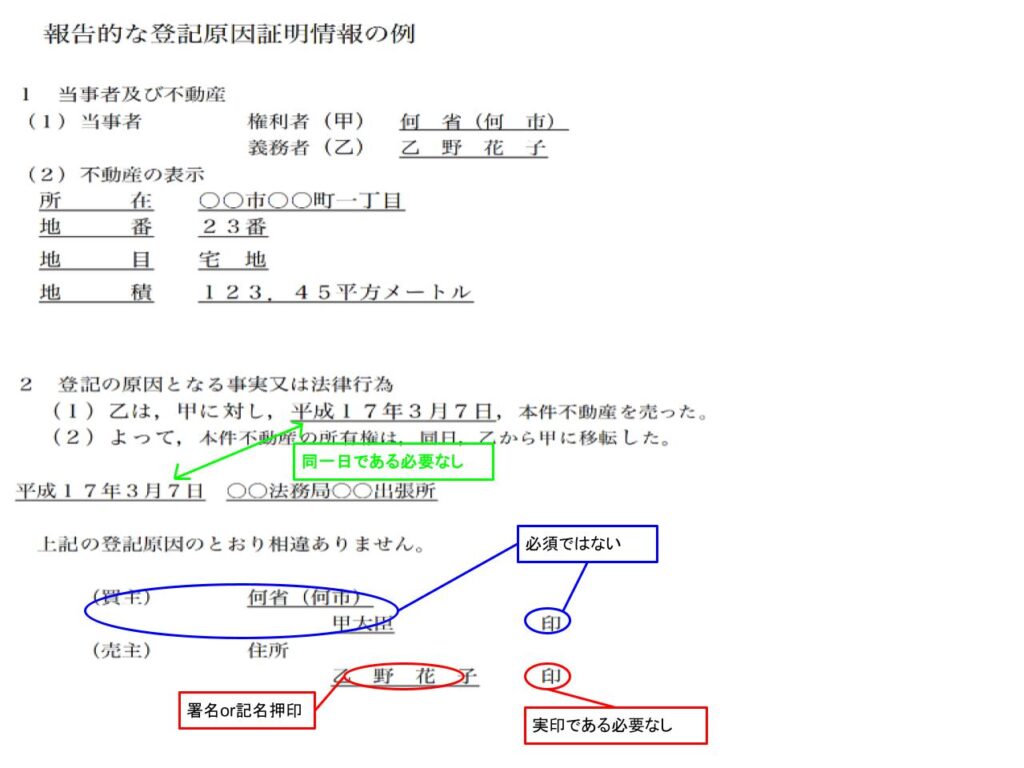

作成の日付は、権利の変動当日である必要はない。

一つの書面である必要はない

登記研究735p77〜

3 登記原因証明情報は、必ずしも一つの書面である必要はなく、複数の書面を併せて全体として当該登記の申請に係る登記の原因を証するものであれば差し支えない。

(中略)

そこで、例えば、相続を原因とする所有権移転登記を申請する場合に添付する戸籍謄本及び当該遺産分割協議書は、これらを併せて登記原因証明情報となる(以下省略)

作成名義人は登記義務者で足りる

登記研究735p81〜

オ 報告形式の登記原因証明情報を提供する場合、登記義務者が作成名義人になっていれば足り、登記権利者及び登記義務者の双方が作成名義人となっている必要はない。

キ 報告形式の登記原因証明情報に作成名義人の署名がある場合、押印は必要ない。

登記原因証書としての適格性

実印で押印する必要はない

注意! 登記承諾書は、実印で押印し、印鑑証明書の添付が必要。

よって、登記原因証明情報兼登記承諾書の場合は、実印で押印する。

登記義務者の関与があれば足りる(登記義務者の署名or記名押印)

登記研究735p84〜

(五)登記原因証書の適格性

旧法における登記原因証書として認められていた登記の原因となる法律行為を証する売買契約書、設定契約書等の処分証書は、引き続き登記原因証明情報としても認められることになる。すなわち、旧法における登記原因証書の適格性についての考え方は、新法における登記原因証明情報の適格性についても、おおよそ当てはまるものと考えられる。

(中略)

1 登記原因を証する書面については、それが真正に成立したことを証明する印鑑証明書等の添付は必要とされておらず、判例上も、登記原因を証する書面となるためには、一応登記原因を証するに足りると認められる書面であればよく、捺印があることは要件ではないとされている(大正9年11月24日大審院判決)。したがって、改印前に作成した登記原因証書について、改印後の印の押印がされていなくても、その適格性に問題はない(質疑応答1)。

ところで、新法における共同申請の場合の登記原因証明情報については、必ずしも登記権利者又は登記義務者双方の名義で作成されなければならないというわけではなく、登記官が登記原因の存在を確認するためには、最低限、申請された登記により「直接に不利益を受ける登記名義人」(法2条13号)である登記義務者の関与があれば足りると解される。すなわち、共同申請において、登記原因を証するといえるためには、少なくとも、登記義務者が、登記原因の内容を確認して、登記原因の内容が記載されている書面に署名若しくは記名押印し、又は登記原因の内容が記録されている電磁的記録に電子署名(令12条)を行い、その電子証明書(令14条)と併せて提供することで足りるということになる。したがって、登記原因証明情報の提供に際して、登記権利者の関与が必ずしも必要ないとすれば、もっぱら登記義務者(設定者)のみの名義で作成される抵当権設定登記における差入証方式の設定契約書、あるいは、いわゆる売渡証書のように登記申請用に当事者が作成した情報であっても、原因行為の存在とこれに基づく物権変動が生じたことを内容するもので、かつ、登記義務者がその内容を確認して署名押印又は電子署名したものであれば、登記原因を証する情報になるものと解される。

さらには、名あて人が法務局となっている報告形式の登記原因証明情報を提供する場合の作成名義人についても、常に登記権利者及び登記義務者の共同である必要はなく、登記義務者が作成名義人になっていれば足りるのであって、当該作成名義人の署名があれば押印は必要ない(記名の場合には押印が必要であると解される。)

作成の日付

作成の日付は、権利の変動当日である必要はありません。

作成の日付は、通常、権利変動日と同日又はその後の日付となります。

登記研究730p95

「登記原因」とは、「登記の原因となる事実又は法律行為」をいう(法5条2項)ものとされている。したがって、登記原因証明情報とは、物権変動の原因行為とこれに基づく物権の変動という二つの要素から構成され、この二つの要素を証明する情報であり、登記の原因となる事実又は法律行為に該当する事実並びにこれに基づく権利の変動が生じたこと及びその時期が具体的に記録されていることを要する(作成の日付は、権利の変動当時である必要はない。)

コメント