個人的見解です!

端的にまとめられずに、ゴメンナサイ!

とりあえずUPします。

最終目標: 更正登記の添付書類の内容として、字名義で登記されている土地は、字有財産(下記登記研究400号の分類にいう③)だ、真正な所有者は字だ、と立証したい!

証明をするのは、市区町村長でよいと考えます。

部落名義地(大字、字、区等のいわゆる旧部落名義で登記がなされている土地)についてー登記研究400P255~P259における分類

①その実体がもともと財産区であったものー「財産を有する市町村の一部」が地方自治法の施行によって財産区に移行したのであるから、当該財産区の所有

②その実体を町内会、部落会又はその連合会が有していたものー政令第15号第2条の適用がある

③その実体が、財産区有でも、部落会等有でもないものー当該真正な所有者の所有

実体とは?

登記研究400P253において、次のように記載されています。

“いわゆる財産区の実体があるもの(通常は、財産区としての管理の実体ないし住民における財産区としての認識及び行動が求められる。)”

字名義の土地が、上記③に該当すると言うために立証すべき事項

(更正証明書に記載すべき事項)

(イ) 字名義で登記されている土地は、財産区の所有ではない旨

(ロ) 字◯◯は、その実体はポツダム政令第15号によって解体させられた部落会等ではない。では、字名義の土地は誰の所有?かについては、ずっと字が所有している旨(真正は所有者は字だ)。

(ハ) 字名義の登記がなされた当時において、当該字は旧財産区に該当しない旨

(イ) 地方自治法第294条にいう「財産区」には該当しない旨

(ロ) 旧財産区には該当しない旨

新財産区に該当しない

→ ◯◯字が所属する◯◯市町村には、財産区はない旨を述べれば良いと思われる。

地方自治法第294条

①法律又はこれに基く政令に特別の定があるものを除く外、市町村及び特別区の一部で財産を有し若しくは公の施設を設けているもの又は市町村及び特別区の廃置分合若しくは境界変更の場合におけるこの法律若しくはこれに基く政令の定める財産処分に関する協議に基き市町村及び特別区の一部が財産を有し若しくは公の施設を設けるものとなるもの(これらを財産区という。)があるときは、その財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止については、この法律中地方公共団体の財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止に関する規定による。

② 前項の財産又は公の施設に関し特に要する経費は、財産区の負担とする。

③ 前二項の場合においては、地方公共団体は、財産区の収入及び支出については会計を分別しなければならない。

旧財産区に該当しない

→ 字に暮らしている住民は、財産区として字有財産を管理していなかったと思われる。字で暮らしている認識であり、財産区で暮らしているとの認識はなかったと思われる。字の歴史が記載された書物において、財産区という記載はでてこないはずなので。

(ロ) ポツダム政令第15号にいう「町内会部落会又はその連合会」に該当しない旨

なぜ、該当しない旨を立証する必要があるのか?

政府は、昭和15年の「部落会町内会等整備ニ関スル訓令」により、町内会、部落会その他連合会(以下、「部落会等」という。)を設立したいと考えた。

↓

各ムラにすでに存在していた自治会を、訓令に基づく部落会等としたと思われる。

↓

昭和18年3月の法律第80号及び第81号により、市制及び町村制が改正され市町村長の許可を得た場合には、部落会等は自己な名をもって財産を所有することができるようになり、その後、部落会等の名義で登記できるようになった。

↓

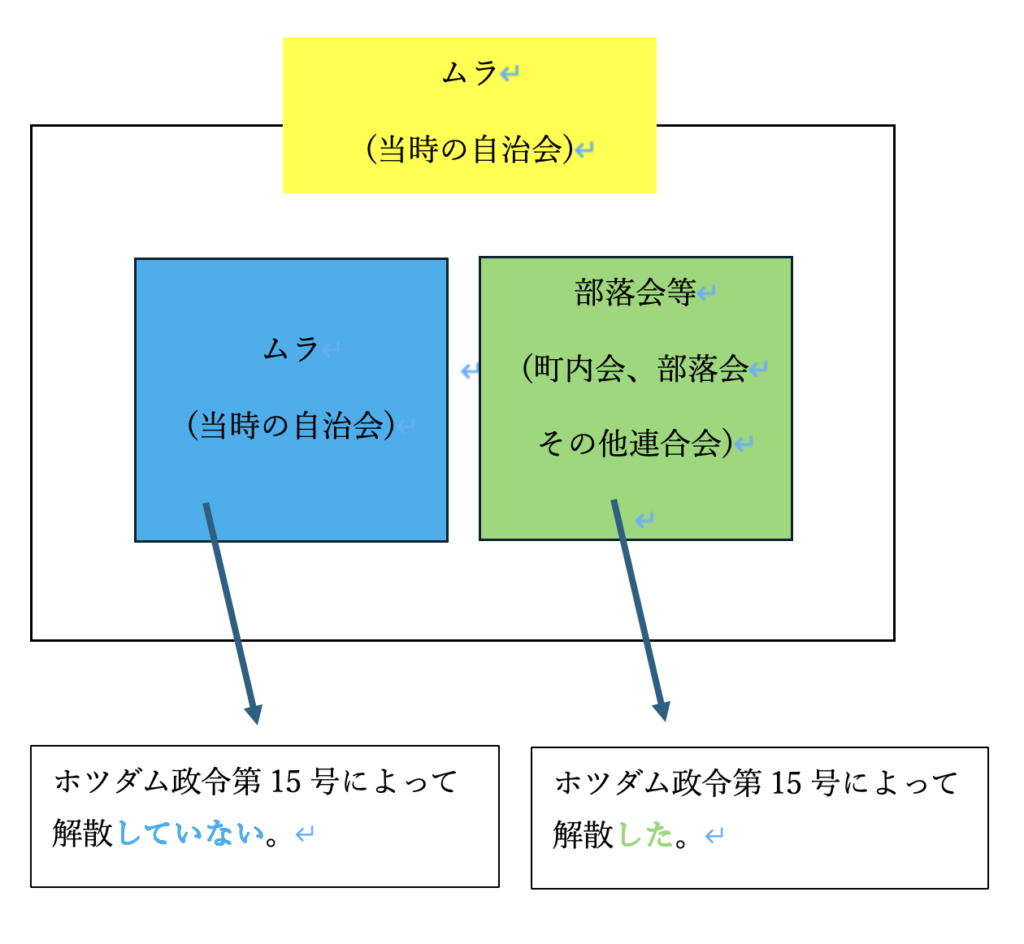

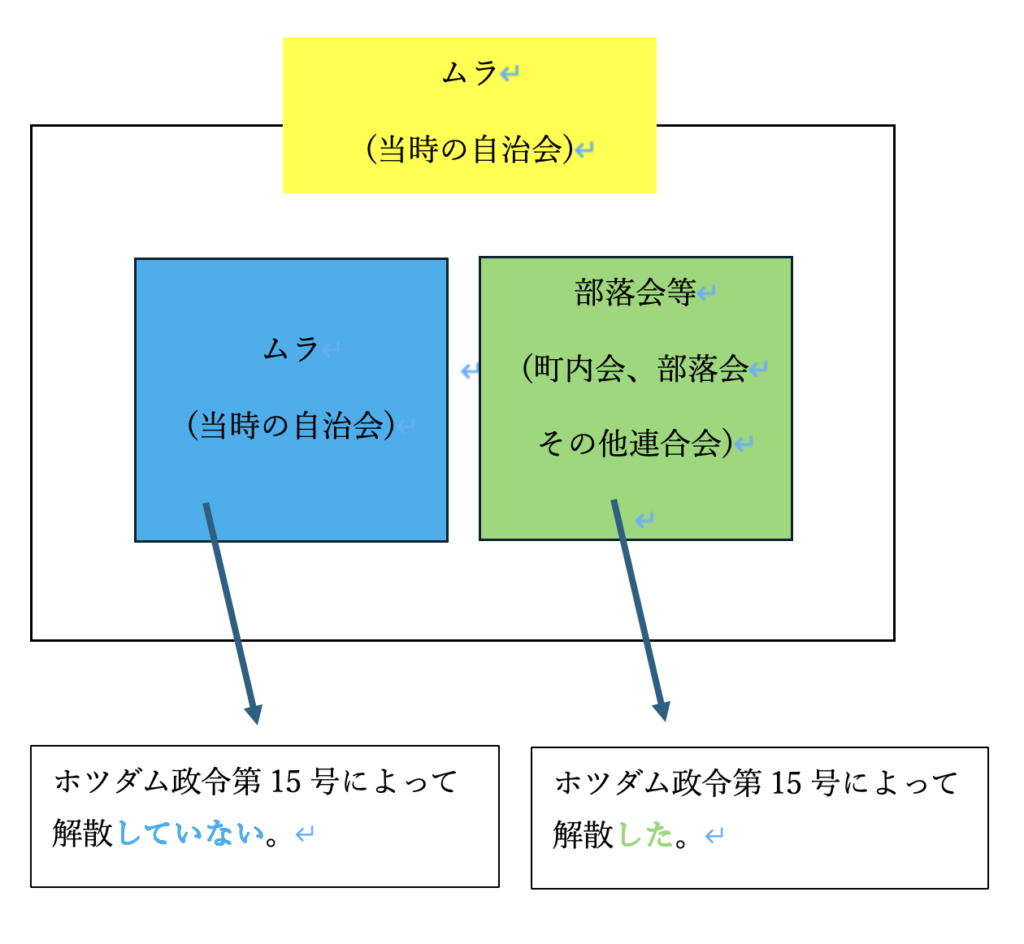

昭和22年5月3日、新憲法と同日に施行された地方自治法により、市制町村制は廃止され、同日公布施行の政令第15号(ポツダム政令第15号)により、部落会等は解散させられた。

↓

解散に伴い、部落会等に属する財産は、例えば、2ヶ月以内に処分しない場合は、市区町村に帰属するなどの法的効果が生じた(政令第15号第2条)。(この辺は、書籍の解説を参考にしてください。)

↓

したがって、字有財産が、市区町村に帰属しないと反証する必要がある。

↓

部落会等に該当しないと言えれば、その反証ができるのではないか?

(部落会等に該当しなければ政令第15号により解散されることはなく、財産を有する字が存在し続けると考えることができるのではないか?)

(本事項は、所有権が帰属しないとすると不利益を被る市区町村長が立証すべきだと考えます。)

(注意! これらの点は批判的な視点で各自検討してください。)

政令第15号2条に関する審査対象について

すなわち、市町村が同政令2条2項の規定によって財産を取得するのは、政令の効果による一方的な取得ですから、その取得の登記についても、当該市区町村長の嘱託によりすることができます。しかしながら、この場合の登記については、同政令においても、不登法116条の特例を認める規定は存しません。また、形式的審査権しか有しない登記官は、申請に係る不動産が、「現に町内会部落会その他の連合会に属する財産」か否か、さらに「本政令施行後2ヶ月以内に処分され」たが、登記していないものか、あるいは、そもそも処分していないものかについて、審査する必要があります。

認可地縁団体・記名共有地をめぐる実務Q&A 認可申請手続と不動産登記法(著者:山野目章夫/監修 後藤浩平/著、日本加除出版株式会社)P244より引用

申請に係る不動産が、「現に町内会部落会その他の連合会に属する財産」か否か

そもそも字は部落会等に該当しないので、「現に町内会部落会その他の連合会に属する財産」に該当しない、としたい。

政令第15号に該当しないが、戦前より字が保有している財産であると証明したい。

該当しない旨をどう立証するのか?

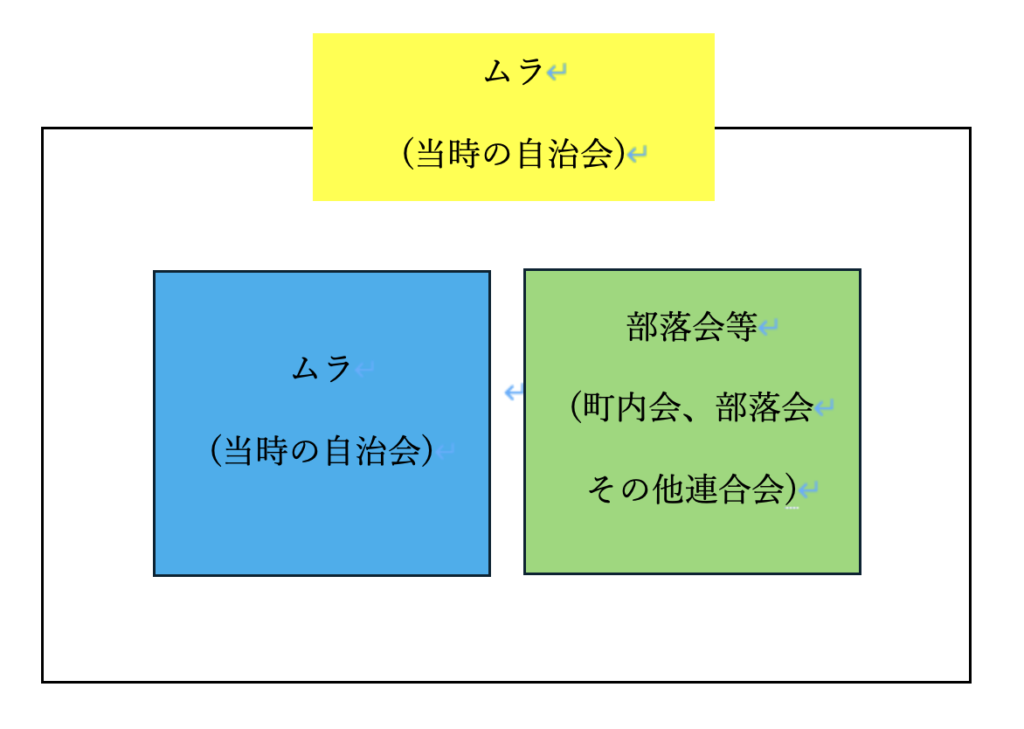

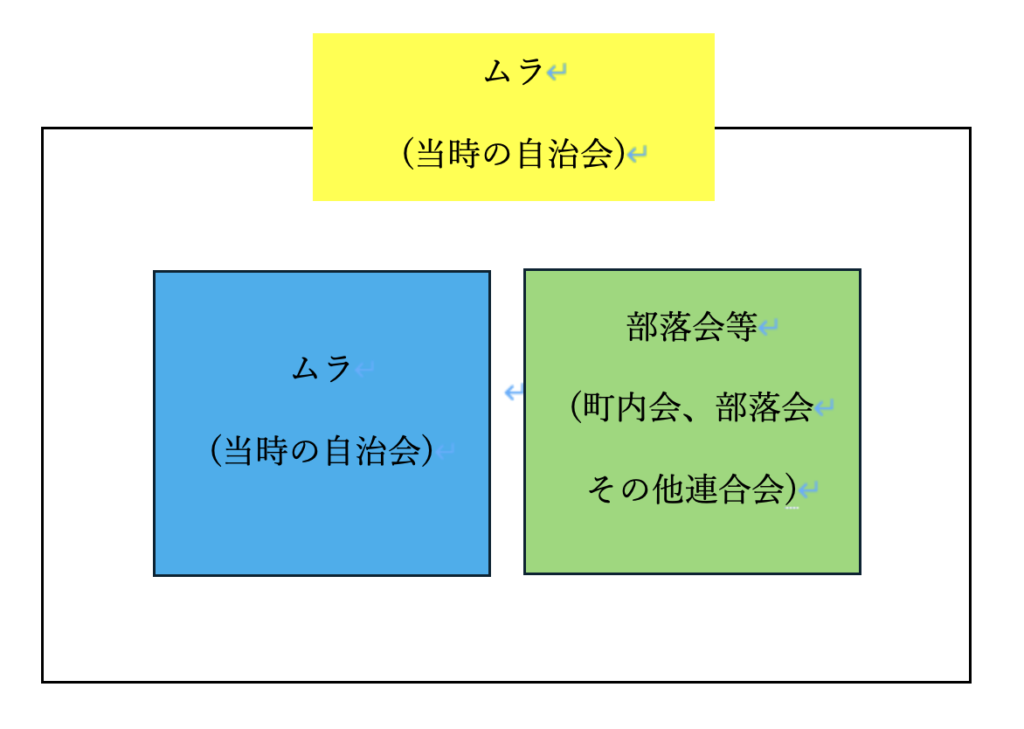

1つの団体の中に2つの団体が併存すると考える

政府は、昭和15年の「部落会町内会等整備ニ関スル訓令」により、町内会、部落会その他連合会(以下、「部落会等」という。)を設立したいと考えた。

↓

各ムラにすでに存在していた自治会を、訓令に基づく部落会等としたと思われる。

↓

イメージとしては、ムラ(当時の自治会)という団体に、部落会等の役割を持たせることによって、1つの団体の中に2つの団体が併存している状態とした。

部落会町内会等整備ニ関スル訓令については、国立公文書館デジタルアーカイブに資料があります。https://www.digital.archives.go.jp/file/1723929.html

◯◯自治会(字◯◯)は、ポツダム政令第15号により解散させられた団体ではない

“「昭和18年法律第81号の施行以前より大字又は字等の名義で部落が所有しているものでもその実体を町内会、部落会又はその連合会が有しているものである場合」には、政令第15条第2条の適用があるとされている。”(登記研究400P250)の「その実体を」という記載に着目し、「その実体は町内会、部落会又はその連合会が有しているものではない」、と言いたい。つまり、部落会等に該当しないので、政令第15条第2条の適用はそもそもなく、市町村に所有権が帰属することはないと立証したい。

「実体」とは?

上記の旧財産区のところでも記載しましたが、

当時の字の住民は、字で暮らしているという認識であり、昭和15年の「部落会町内会等整備ニ関スル訓令」により設立された部落会等に暮らしているとは思っていなかったはずです。

この辺りを、字の歴史が記載された書物から理由付けをすれば良いと思います。

<メモ>

政令第15号に該当しないが戦前より字が保有している財産であると証明したい。

字名義の土地は、字の人々が所有、維持・管理してきた土地だ。図で言うムラは解散せずに残っており、そのムラが実体的に所有していたと言いたい。

ムラの人々は法律に疎く、法律81号により法人格を認められたとは考えていなかった(←言い過ぎ?)

ムラの人々の意識を現在立証するのは難しいので、市が書面により、ポツダム政令第15号により所有権は市に帰属していない旨を証明すればよいのか?

ポツダム政令の部落会等だ → 2ヶ月以内に処分なし → 市町村に帰属

2ヶ月以内に処分していないにもかかわらず、市町村に帰属していない旨の証明 → とすると、所有権は字に帰属していると言える? → それをどのように立証するのか? → ポツダム政令により解散させられる部落会等ではないと立証すればよい?

登記研究400P248

昭和23年10月2日民事甲第3210号民事局長回答(昭和22年9月30日高知司法事務局長代理照会)

昭和22年政令第15号第2条の適用に関する件

昭和22年政令第15号第2条の処分を要し又は所属市町村に帰属する財産とは昭和18年法律第81号改正町村制第72条の3第2項により法人格を認められた町内会、部落会及其連合会の所有する財産の謂であって町内会、部落会及其連合会誕生以前より所有する部落有財産(註=部落とは行政区画の大字又は字を謂うも町内会、部落会は概ね大字又は字を単位として創られたるに付部落と区画範囲を同じうするもの多し)は之に該当しないものと思考致しますが、之が該当すると謂う異説がありますので何分の御回答を御願い致します。

(回答) 9月30日付で照会の件は、町村制第72条の3(昭和18年法律第81号で追加)第2項の規定により町内会、部落会又はその連合会が自己の名を以て所有していた財産をいうことは勿論であるが、昭和18年法律第81号の施行以前より大字又は字等の名義で部落が所有しているものでもその実体を町内会、部落会又はその連合会が有しているものである場合は、すべて昭和22年政令第15号第1項の規定により町内会、部落会又はその連合会に属する財産であるものと解する。

認可地縁団体・記名共有地をめぐる実務Q&A 認可申請手続と不動産登記法(著者:山野目章夫/監修 後藤浩平/著、日本加除出版株式会社) P243

昭和22年5月3日に公布・施行された「昭和20年勅令第542号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基づく町内会部落会又はその連合会等に関する解散、就職禁止その他の行為の制限に関する政令」(昭和22年政令第15号。いわゆるポツダム政令)(Q34の注5)2条に規定する「町内会部落会又はその連合会」とは、昭和15年9月11日内務省訓令第17号(部落会町内会等整備要領)により整備された町内会、部落会及びその連合会並びに隣組の四つの組織(以下「町内会等」といいます。)を指します。

登記研究400 P258 (赤字は本ブログ管理人による)

③その実体が、財産区でも、部落会等有でもないものー当該真正な所有者の所有

[43]では、旧大字名義で保存登記されている土地につき、その実体が部落民の共有であれば、当該大字の所属する市町村長の嘱託により、保存登記を抹消してよいとされている。その理由を考察すれば、旧大字等の名義で登記がなされていれば、当該大字等は権利能力を有するものを表示するものと見ざるを得ず、それは「財産を有する市町村の一部」を表示するものと解すべきこととなる(昭和18年法律第80号の施行の日(同年6月1日)以後の登記名義であれば、部落会等を表示するものとも解されるが。)。したがって、この「財産を有する市町村の一部」を代表する者である市町村長から登記の嘱託があれば、これを受理すべきものとされたのであろう。

右理解であれば、同様にして、仮に、これを「真正な登記名義の回復」等を原因として所有権移転登記をする場合にも、当該市町村長から登記の嘱託をすべきこととなるであろう。

なお、字名義地について、当該字に対して所有権移転登記を命ずる判決による登記の申請があればこれを受理してよいという先例[49]が存するが、これは、民事訴訟においては、民事訴訟法第46条により権利能力を有しないものであっても当事者能力が認められるものであり、裁判所において、当該登記名義人があくまでも権利能力のない字であると認定し、かつ、当該字に対し、判決により、移転登記を命じている以上当該登記申請は、受理すべきとされたのであろう。

で、どう書けばいいの?は、各自で考えてくださいね。

・新財産区は、ない。

・旧財産区もなかった。

登記研究400P253において、次のように記載されています。

“いわゆる財産区の実体があるもの(通常は、財産区としての管理の実体ないし住民における財産区としての認識及び行動が求められる。)”

字において、財産区であるとの認識はなかった旨を、字の歴史が書かれた書物から書く。

・1つの団体の中に2つの団体が併存すると考える。字は、ポツダム政令第15号により解散させられた団体ではない。

当時の字の住民は、字で暮らしているという認識であり、昭和15年の「部落会町内会等整備ニ関スル訓令」により設立された部落会等に暮らしているとは思っていなかったはずです。

この辺りを、字の歴史が記載された書物から理由付けを書く。

したがって、当該不動産は市区町村に帰属しない。

また、当時において、当該不動産を字が処分した事実はない。

次回の記事において

次回の記事において、字名義の土地をどのように更正するのかについて考えます。

コメント